プロダクトライフサイクル論

プロダクトライフサイクル論の重要度ランキング

重要度 A

新商品プロマネ必要度 ★★★★★ 必須教養

理解容易度 ★★★★☆ 容易

活用容易度 ★★☆☆☆ やや難

はじめに

新商品・新規事業を担うリーダーにとってプロダクトライフサイクル論は、理解&利用が必要不可欠なフレームワークです。皆さんも経験則でうすうすわかってはいる簡単なこと現象を体系的にまとめたものがプロダクトライフサイクル論です。だから理解は容易です。

世の中に出たばかりの全く新しい商品と、ある程度普及している商品では、新商品の作り方も売り方も違うことはなんとなくわかっていると思います。この現象を体系的にまとめたものがプロダクトライフサイクル論です。

新商品・新規事業を担うリーダーならば、必ず自分の新商品・新事業がプロダクトライフサイクルのどのステージにあるのかを確認しなければなりません。

そして、そのステージにおいて発生する様々な現象に合わせて、新商品の仕様や性能を決めたり、価格を決めたり、販売方法を決めたり、アピール方法を決めていくことになります。

また、次のステージを見据えた次なる施策の仕込みを始めることも忘れずに必要です。

しかし、プロダクトライフサイクルの現象を理解することは容易ですが、具体的なアクションを決心していくためには、プロダクトライフサイクル論のフレームワークの把握だけでは足りません。プロダクトライフサイクル論は具体的なアクションまでを導いてはくれないのです。具体的なアクションを決めていくためには、さらに普及理論(イノベーター論)、マーケティングの4P、競争戦略、ブランド戦略、キャズム・・・などの複数のフレームワークを把握して、組み合わせて使えるようになるまで理解が深まっていなければなりません。

つまり、プロダクトライフサイクル論は理解することは容易ですが、活用するのは難易度がまあまあ高いフレームワークなのです。このためでしょうか? プロダクトライフサイクル論のフレームワークの解説はよく見かけても、新商品・新事業を担うリーダーが真に欲しい「具体的なアクションプランまでの解説」をしてくれる講義や書籍類は非常に少ないのが実情だと思います。

もちろん、このページでは、新商品・新規事業のリーダーを担う皆さんが求める具体的なアクションプランまで突っ込んで解説・提案を行います。そのためには、プロダクトライフサイクル論以外のフレームワークも把握しておいていただく必要があります。

概要

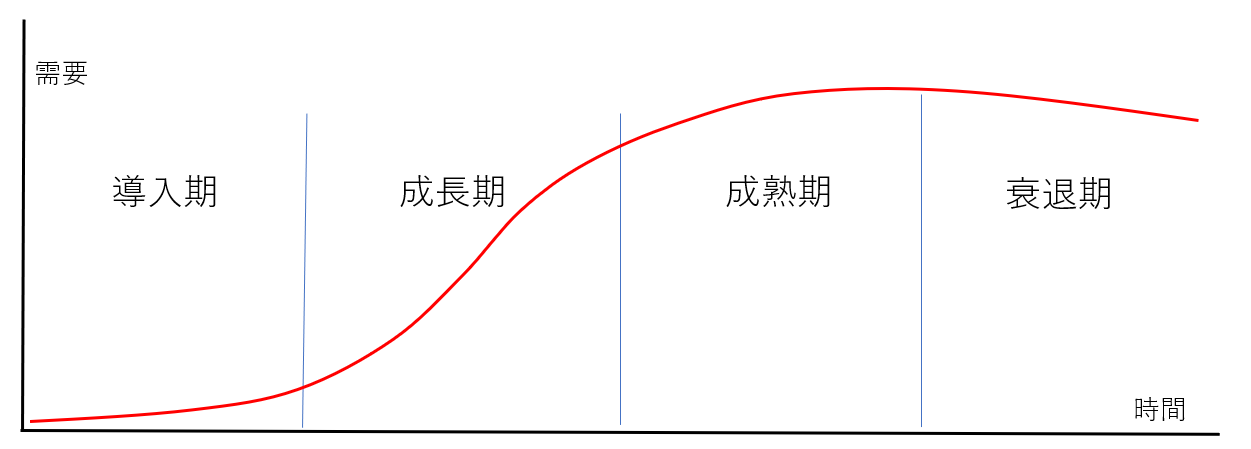

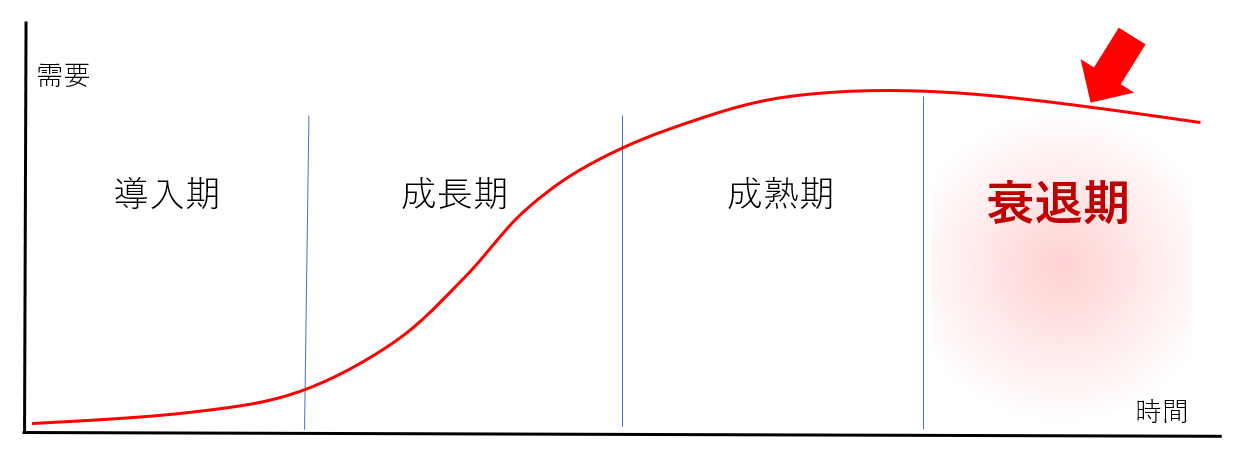

プロダクトライフサイクル論とは、一般的に市場に投入された商品やサービスが図のように変遷していく様子を人生のように理解するフレームワークです。

産まれて、成長して、安定し、老いていく様(さま)です。そして、プロダクトライフサイクル論では4つのステージに分けて説明されています。

初期段階から、導入期、成長期、成熟期、衰退期と分けています。

PLCの概念

以下で、プロダクトライフサイクル論の4つのステージについて確認していきましょう。それぞれの特徴は以下のようなものです。未知の用語も出てくるかもしれませんが、難解な点はほとんど無く、「そうそう、あるある。」と納得できると思います。

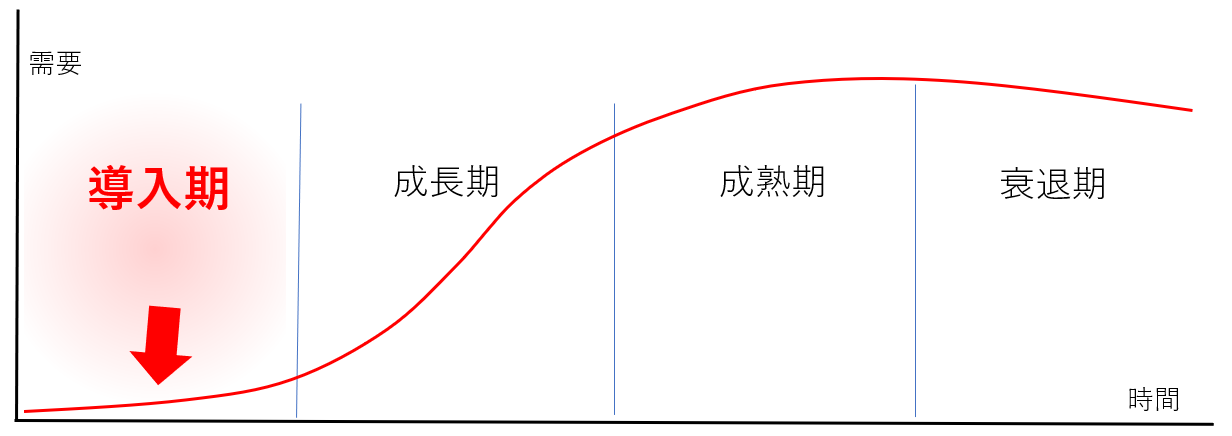

- 導入期

新規事業の動向はまだ混沌としており、スローペースな展開がしばらく続きます。いろいろな会社が試行的に商品を投入します。ベンチャー企業も産まれます。まだ商品・サービスにより提供されるメリット(顧客価値)が未知数であるため、購入する人はそう多くはありません。商品それ自体もまだ未成熟で、粗削りです。性能はどんどん向上します。ただ、量産が進んでいないこの段階では生産コストもかかるため商品価格も高くなりがちです。複数の方式が乱立して本命がどれだかわからない状態が続く場合もあります。

このステージでは、まだ一部のチャレンジャブルな人が先行して購入しているという市場の状態です。つまり、普及理論のイノベーターが主な顧客となります。競争相手となりそうな企業は多々ありますが、誰が有力になるのかはわからない状況です。 - 成長期

商品・サービスにより提供されるメリット(顧客価値)が知れ渡り、需要が急速に高まります。急速に競争が激化して、宣伝も盛んになります。市場ニーズに合う差別化ができる商品を持つこと、それをうまく市場に認知させられることが業績向上に繋がります。さらに差別化された特長をブランドとして認知されるよう市場啓蒙していくことも行われます。

成長期の後半になると、経験曲線、規模の経済などの効果により、生産コストの低減に成功した商品が価格競争に生き残れます。次第に企業が絞り込まれてきます。また、企業買収による合従連衡も進みます。

普及理論のアーリーアダプターからアーリーマジョリティが主な顧客となります。成長する業界には多数の企業が参入してきます。ライバルと思われるプレーヤーが一番多くいる段階です。成長期の後半になれば脱落するプレーヤーも現れるようになり、業界の覇者の座をめぐる競争相手となりそうな企業が明確になってきます。

この時期に成長が突然止まり、業界自体が衰退してしまうことがあり、キャズムとして知られています。キャズムに陥らないよう、キャズム理論も理解し注意を払う必要があります。

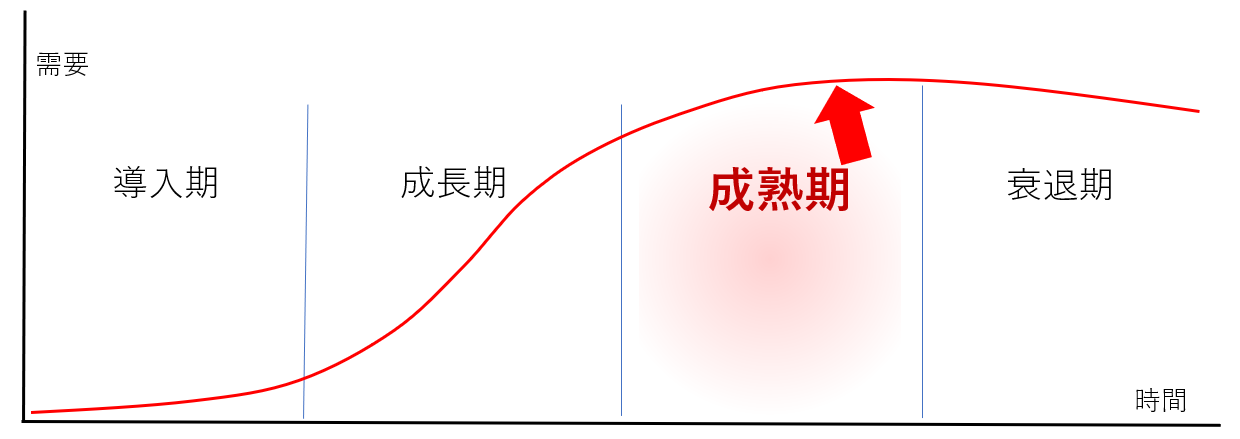

- 成熟期

普及が一段落します。市場の成長は穏やかになり、横ばいになっていきます。価格の競争も下げ止まって安定してきますが、引き続き競争は熾烈に続きます。商品の差別化が難しくなり、ブランド力を発揮できる商品が優位になります。

逆に言えば、この時点までに知名度・実績・ブランドを確立できていなければ次第に淘汰されていきます。宣伝内容も差別化のアピールから実績やブランドのアピールに力点が移ります。価格の重要性も増します。

普及理論のレイトマジョリティからラガードが顧客として加わります。また、これ以前に購入していたイノベーター、アーリーアダプター、アーリーマジョリティによる2台目、3台目の追加購入、買い替え購入も行われます。 参加するライバル企業がどんどん脱落して淘汰されていきます。有力なプレーヤーは数社に絞られてしまうこともあります。競争は激烈を極めます。 - 衰退期

市場の変化や、代替できる新商品の登場により、業界全般として売り上げが暫時低下していく状態です。広告は少なくなります。市場に参加している企業は一層少なくなります。しかしながら、残存者利益を享受できる企業も少なくありませんのでチャンスもあります。例えば、アナログ式の腕時計はもう発展が見られない商品ですが、一部の有名ブランド商品は非常に高額で利益も少なくありません。

一方で、カーナビのように、スマホに市場を奪われてしまい残存者利益を享受できる企業が存在しなくなってしまうケースもあります。しかしながら、カーナビの事業がなくなっても自動運転技術の基礎技術としてカーナビの開発で培ってきた高精度な地図のような一部の資源が高く売れる可能性もあるので、衰退期といえどもチャンスはあるので気を緩めることはできません。

演習:ケーススタディ(具体的な商品の事例で考察)

では、具体的にはどんな商品がそれぞれのステージにあるのでしょうか?以下に商品の例を示しながら説明をします。

また、読みながら、あなたが担う新商品・新事業がとのステージにあるか考察してください。これが一番大切なことです。(受動的に読み進めるのではなく、能動的に考えながら読むことです)

- 導入期

EVの乗用車がこのステージにある商品と言えるでしょう。テスラ自動車のようにベンチャーとして登場した企業もあれば、日産自動車のように既存企業の中で積極的に商品を投入している企業もあります。 この2社以外の主要な自動車メーカー各社はEVかPHVの商品化をしておりますが、まだ積極的な活動ではなく様子を眺めているという状況です。 なお、統計上のシェアでは日産やテスラは高い数値を示すでしょうけれども、これは信用できません。真の実力者はまだ全力投入で戦っていないトヨタなどの会社である可能性も高いですし、中国からEV企業が急成長してくる可能性もあります。

ウェアラブルデバイス(スマートウォッチやスマートグラス(眼鏡))なども導入期のステージにある商品と言えるでしょう。まだスマートフォンのように続々と参入する企業が現れ、熾烈な競争を展開するような段階には至っておりません。 そして、まだまだ予想外の技術の発展が起きて、それに対応したさらに画期的な商品が出てくるようになるのか、まだまだ先は見通せません。

他には、自動運転、VR(仮想現実)、5G通信サービス、量子コンピューター、ドローン、太陽光発電、植物工場、民間宇宙ロケット、再生医療・・・などが導入期にある商品やサービスと言えるでしょう。

太陽光発電は国内では良く見かけるようになってきましたが、補助金などの政治や行政の支援の上で展開している段階に過ぎず、純粋な市場のニーズに基づくような普及が進展しているとは言えないと考えられます。 光合成の仕組みを応用して発電効率が2~3倍に増すとか、屋根材に貼れる素材で大量生産できるようになりコストは半分になるとか、技術や製法のジャンプが考えられ不確実な要素をまだはらんでいます。

- 成長期

プリウスのようなHV(ハイブリッド)の乗用車がこのステージにある商品と言えるでしょう。トヨタほどの本格的なハイブリッドシステムではない簡易的なハイリッドシステムも含めれば、ほぼ世界中の名のある自動車メーカーからモーターのアシストで燃費を大きく向上させた新型車が続々と増加中です。 燃費の良い車という市場ニーズという点に加えて、各国の法令でも排気ガスの大幅な抑制のための数値目標が決められており、これを実現する手段として各社ともにハイブリット車のラインアップ強化を急いでおります。 つまりこの分野ではプレーヤーがどんどん増えていきます。当面は成長が続くでしょうから成長期の前半と考えられるでしょう。

他にも成長期の前半にあるのがNet配信映像のサービスです。多くの新規参入者で熾烈な陣取り合戦が繰り広げられています。このまま複数のサービスが併存するのか、わずかなベンダーに淘汰されていくのか、まだわかりません。

他にも、スマホゲーム、電子書籍、Netショップ、SNS、キャッシュレス決済サービス(日本において)、暗号資産(仮想通貨)・・・ などでは参入者が続々登場する熾烈な競争となっています。

一方、スマートフォンは成長期にありますが既にその後半に入った商品と考えられるでしょう。たった10年あまりで世界中に普及しました。現在も成長が続いていますが、これを必要とする人々への普及が実現するにつれ、その成長は鈍化してきております。 スマートフォンの競争に今から新たな参入者が加わることは多くはなく、プレーヤーは次第に淘汰されて少なくなり始めています。 LED照明も需要は拡大しておりますが(国内において)普及は一巡して成長は終わりつつあります。今後は買い換え需要を主体とする成熟期にステージが移っていくでしょう。

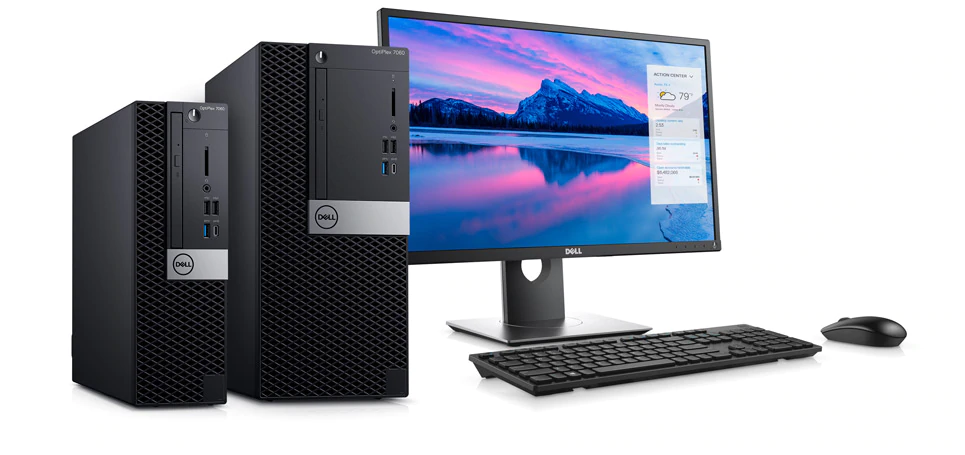

- 成熟期

テレビ、洗濯機、冷蔵庫、高性能ゲーム機(PlayStationなど)、コンビニエンスストア、ファストフード、味の素(調味料)・・・などが成熟期にある商品やサービスと言えるでしょう。

パソコンも成熟期に達した商品と考えられるでしょう。パソコンは、1995年にマイクロソフトから発売されたWindows95とセットになって急速に普及しました。 しかし現時点では、マイクロソフトは現在供給中のWindows10以降のエンハンスを行わない方針を発表しており、もう事業の成長は期待されていない商品となっています。 マイクロソフト自身は、もう成長しないパソコンのOS(Windows)やパソコン用アプリケーション(MS-OFFICE)の事業には見切りを付けて、クラウドの事業に切り替えることで企業としての成長を持続させることに取り組んでいます。

カーナビも成熟期にある商品といえるでしょう。普及は頭打ちから減少に転じています。 しかし、これからの成長が期待されている自動運転の技術に、カーナビのコア技術が展開できることからこれを有する企業は形を変えて、新たな成長が期待できる展開になっています。 成熟期の後半では撤退したり、売却されたりする企業が出てきますが、カーナビのコア技術のように、導入期に戻って新しい成長を始めることもあります。

- 衰退期

電球、蛍光灯、ラジオ、FAX、電卓、固定電話、携帯電話(ガラケー)、コーラー(炭酸飲料)、百貨店、スーパーマーケット、漫画雑誌、・・・などが衰退期にある商品やサービスと言えるでしょう。

コンピュータの世界では、メインフレームコンピュータは衰退期にある商品と考えられるでしょう。レガシーなシステムにおいて運用され続けており、まだIBMや富士通などは商品を供給し続けております。 1980年代はコンピュータの世界の主力商品ではありましたが、今後はコンピュータの脇役として細々と存続し続けると思われます。

またアナログの腕時計も衰退期の商品です。機械式のアナログ腕時計の販売は需要のピークは昔に過ぎて今や期待できるような商品ではありません。しかし、スイス製などのブランド品の高級腕時計は高額で根強い販売をしております。日本製でも高額な商品は残されております。 どの時計も、時間を読み取るぐらいの機能しか無く差はありません。値段が3倍でも3倍の性能はありません。性能はデジタル式の1000円程度の時計よりも高いものではありません。 このように衰退期では、高性能や多機能や低価格で商品が選ばれるのではなく、ブランド力が命運を分ける大きな要素となるものもあります。

ブランドは衰退期になってから努力して獲得できるものではありません。ブランドは成長期、成熟期の時間によって獲得された経営資産です(ブランドエクイティと呼びます)。 オメガやロレックスのような高級時計のような例がある一方で、コカコーラーのような大衆商品でもブランドを獲得している商品があります。ブランドを獲得している商品であれば衰退期になっても売り上げと利益を得続けることができるような例があるのです。 しかし、衰退期になれば必ずしもブランドを得る商品が登場するかと言えば、そうでもありません。電球やラジオのブランド品などを見たことがありません。努力しないと得られませんが、努力すれば必ず得られるものでもありません。ブランドエクイティの考え方は別途把握してください。

よくある失敗・注意点

あなたの上司先輩同僚はプロダクトライフサイクル論をご存じでしょうか?そしてプロダクトサイクル論から導かれる様々なフレームワークを活用した具体的なアクションプランを論議しあえるスキルを持っているでしょうか? そもそも、新商品がどのステージにあるのか理解して仕事をされているでしょうか?

導入期のステージにある商品なのに、数値目標を立てて全国販売網で売ろうとする営業部長・・・・とか。 成熟期のステージにある商品にあるにも関わらず、コストアップとなり価格序上昇となってしまう差別化の技術開発にいそしむ開発課長・・・・とか。あなたの近くにいませんか?

- 【導入期】

このステージの段階では、今後どのように市場や業界の発展が行われるのか不確実性が高く、誰にも予想はつきません。 それにも関わらず、データ分析をして戦略を決めようとする組織・上司・先輩・同僚により、これから伸びる可能性のある新商品・新規事業があえなく潰されてしまうことが良くあります。 市場投入した初期段階の商品のシェアや売れ行きを分析し、「開発は中止だ」「売却しよう」と早計に判断されてしまうことです。 もし成熟期になっても下位のシェアしか取れていなければ、良い撤退策を講じる必要はあります。しかし、導入期にある商品を成長期や成熟期と同じような評価基準で判断をしたら、誤った判断を下してしまいます。

例えばパナソニックは、まだ導入期の段階で、液晶ディスプレイの事業をTV用ディスプレイのデバイスには向かないと判断し東芝に売ってしまいます。 プラズマディスプレイの成長にTVの事業を掛けたのです。当時、こうした決断をした中村社長は「集中と選択」を大胆に行える経営者として注目を浴びました。 しかし、その後、液晶ディスプレイの技術が大きく成長してプラズマディスプレイよりも優れた表示ディバイスとなりました。そしてプラズマディスプレイは市場から必要のない商品となってしまいます。 パナソニックは何千億円も投資したプラズマディスプレイの開発、生産、宣伝、販売の活動は無駄になってしまったのです。 パナソニックは慌てて液晶ディスプレイの事業を手に入れようとして、日立から事業を買い取ることになります。これにも多大な投資を必要としました。導入期の早計な経営判断が多大な経営損失を招く結果になったのです。

一方で、サムスン電子は、日本企業を追従して状況を見極めるためか、液晶ディスプレイとプラズマディスプレイの両方の事業を継続して持ち続けていました。この段階で早計、軽率な判断をしなかったのです。 LG電子もそうでした。なお、日本のメーカーでは日立が液晶ディスプレイとプラズマディスプレイの両方の技術を保持していました。

かつてのパナソニック(松下電器)は、ダム式経営と称して、様々な事業や要素技術を蓄積して保持する経営を行っておりました。 このため、ソニーなどが売れそうな商品と出すと素早くキャッチアップして商品化を行い逆転劇を仕掛けるため”マネシタ電器”と揶揄されたりもしました。 もしこの経営手法が健在であれば、パナソニックは液晶ディスプレイをこの段階では手放すことなくもう少し保持しつづけて、大失敗に至らずに済んだ可能性があります。 まだ導入期にある事業は、「集中と選択」などと締め付けずに”泳がせておく”経営者の力量が必要なのです。実際、サムスン電子はそのような手法を取り、薄型TVの事業を制することになりました。

- 【成長期(前期)】

導入期から成長期に切り替わったら、ギアチェンジしなければなりません。生産設備の充実や販売網の拡大などを行っていかなければなりません。追加の投資も必要となってきます。芽吹いた若芽に肥料を与えたり、竿を立てて成長を支ええることをしなければ収穫には至りません。

シャープは液晶ディスプレイとこれを使ったTVの普及に向けて設備投資を盛んに行いました。パナソニックはプラズマディスプレイとこれを使ったTVの普及に向けて設備投資を盛んに行いました。 これに対し、日立は積極的な活動を行いませんでした。このため素晴らし技術を持っていたにも関わらず事業を成長期の伸びに乗せることができず、シェアを後退させていきました。結局、日立はプラズマディスプレイ、液晶ディスプレイの両事業を順番にパナソニックに売却することになります。

- 【成長期(後期)】

成長期の途中で事業が停滞してしまうことが良く見られます。キャズムと呼ばれます。

例えば、****************

もしかしたら、暗号資産(仮想通貨)はキャズムを迎えているのかもしれません。暗号資産の話題性は高いものの多くの人々が日常的に使うような展開には至っておりません。成長期の前半で足踏みを続けて成長が滞ってしまっているように見えます。

- 【成熟期】

成熟期になれば性能向上・機能の充実よりも価格がより重要になってくるのに、切り替えることができなかったため失敗してしまう残念な例があります。

例えば、シャープのクアトロンのように、顧客の理解がほとんど得られないような商品開発を行い失敗に終わりました。(クアトロンの失敗例は顧客価値のフレームワーク説明でも取り上げておりますので、詳しくはそちらを確認してください) - 【衰退期】

スイス製の高級腕時計の例のようにブランドを獲得したことで、衰退期でも事業を継続できる例がある一方で、ブランドを作り上げる努力をしなかったために、可能性を得ることができなかった勿体ない事例もあります。

例えば、ポータブルラジオも衰退期の商品ですが、ポータブルラジオに有名なブランド品はありません。かつてソニーがトランジスタラジオで世界的にポータブルラジオで有名になった歴史があります。 しかし、ソニーは、この商品を衰退期になっても売れ続けることができるようなブランドとすることができませんでした。もったいない話です。ソニー自体がブランドとして名を馳せることができましたのでソニー社内でもラジオのブランド化に興味を持つ人はいなかったのでしょう。

新商品を成功させるためには

あなたの新商品・新規事業を成功させるためには、あなたの新商品がプロダクトライフサイクル論の4つのステージのどこにあるのかを理解し、そのステージに適した行動をすることが成功には不可欠です。

逆に言えば、いくら先輩や上司の成功した事例があると紹介されても、他のステージのアクションの事例を真似して行うと、せっかくのチャンスを潰してしまうことにもなりかねません。

具体的なアクションを決めていくためにはマーケティング4Pの理解も必要です。マーケティングの4Pの章も参照しながら以下を読み進めてください。

また、イノベーター理論も理解しておくことでマーケティング4Pでのアクションプランの背景が理解できます。

さらに、成長期には、競争戦略を決めてこれに従うアクションを行なわなければなりませんので、競争戦略の章も参照しながら以下を読み進めてください。

後半になるに従い、ブランドエクイティの理解も必要となってきます。

※事前習得 マーケティング4P 普及理路(イノベータ理論) 競争戦略 ブランドエクイティ キャズム

それでは、各ステージで、どのように商品(Products)を作って、値段(Price)付けて、販路(Place)を準備して、アピール(Promotion)すれば、人々に買ってもらえるのでしょうか。

マーケティング4Pの理論に従い、Products、Price、Place、Promotionで確認していきましょう。成長期は前半と後半に分けて5つのステージで考えます。

- 【導入期】

普及理論のイノベーターが主な顧客となります。イノベーターは好奇心旺盛です。先進性のアピールによる話題提供で集客していくことになります。 ただし、次に控えるアーリーアダプターの心を捉えなければ成長に繋がりません。つまりブレークしません。だから先進性だけではなく、次第にアーリーアダプターを捉える実用性も備えていく仕込みも忘れてはなりません。

このステージの段階では、今後どのように市場や業界の発展が行われるのか不確実性が高く、誰にも予想はつきません。新商品・新規事業のリーダーを担う人は自分を信じて勇気を持って進んでいくのみです。 上司先輩同僚が知ったかぶりのアドバイスをして来ても怯んではいけません。彼らにだって今後の展開は予想できないのです。もし「知ったような顔を」していたら、それはウソつきです。 誰にも今後の展開の予想ができない不確実性の高い段階が導入期だからです。

PLCの導入期におけるアクション

★Products

目新しさを好む人を満足させるように、商品自体には、話題となる性能・機能が盛り込まれていなければなりません。また、デザインも先進的なものとします。 デザインは商品自体もハコもカタログも・・・・と一貫させることも大事です。

★Price

まだ生産コストが下げられず価格は高くなってしまいがちです。しかし価格設定をルーズに考えると売れませんので、収支が赤字になっても敢えて買っていただける価格を設定する必要もあります。 価格設定は企業の体力との相談となります。

★Place

好奇心旺盛なイノベーターの人々は、商品を買いにやって来てくれます。販売網を広げることよりも、スペシャルな場に来てもらえるように誘導することが大事です。 例えば、特定のショップや、Webサイトに特設サイトを用意することです。場合によっては、どこでも買えるよりも限定販売にすることでプレミア感がたかまり、イノベーターの琴線にも響く効果があるでしょう。

★Promotion

先進性や貴重性などのプレミア感をアピールすることや、世界初の最先端技術を採用していることなどをアピールします。広いマス広告よりもイノベーターの人々が行動し、閲覧する場所に露出させる狙った広告を行う必要があります。

イノベーティブな商品としてマスコミで記事に取り上げてもらえる機会も多いので、マスコミ向けに説明していく準備も必要です。

- 【成長期(前期)】

普及理論のアーリーアダプターが主な顧客となります。アーリーアダプターはオピニオンリーダーとして、この後の需要を担うアーリーマジョリティに影響を及ぼします。 今後の新商品・新規事業の発展のためにはこの連携性を有利に使う必要があります。アーリーアダプターは、先進性に加え、実用性も備えなければなりません。 目新しさだけではダメなのです。

-chart12.png)

PLCの成長期(前期)におけるアクション

★Products

アーリーアダプターも新しいモノが好きですがイノベーターよりも冷静に分析をします。商品の性能・機能が、自分にとって費用を支払う価値のある役立つモノであることが必要です。 先進的でありながら実用性も説明できる商品に仕上がっていなければなりません。競合製品との比較も始まりますので、自社商品の立ち位置を考えて特長を商品に与えていくことも必要となります。

★Price

顧客価値(メリット)をコストパフォーマンスで説明ができるような価格設定でなければなりません。競合との闘いが激しくなってきます。 価格の点でも競合の価格設定を意識せずにはいられなくなります。しかし、まだこのステージの段階では、新商品の事業の収支はまだ赤字になっていることも多いでしょう。 企業体力と相談しながら価格を決めていく必要があります。成長期(後期)で利益を獲得できるまでの我慢比べにもなる可能性もあります。

★Place

イノベーターの人々の時よりも販売網、サービス網を広げておくことが必要です。しかしながら、どこでも手に入るという程の広い展開は不要です。 それよりも販売に携わる人がきちんと商品を説明ができるように教育ができていなければなりません。量より質が大事な段階です。

★Promotion

先進性のアピールに加え、その先進性により得られるお役立ちのアピールも必要です。きちんと商品を理解してもらえるよう、Webページの充実やプロモーションビデオの作成などPlaceの教育と共に準備が必要です。 マスコミに対する説明も準備できていなければなりません。新聞の見出しになる10文字前後のキャッチフレーズや流行の用語を作り出すことを考えましょう。

- 【成長期(後期)】

普及理論のアーリーマジョリティが主な顧客となります。アーリーアダプターに評価されていることが重要になりますので、アーリーアダプターの評判をフィードバックして商品に改善を施すことが必要です。 また、アーリーアダプターでの好実績をアピールすること、その一貫でブランドを確立する活動も実施していかねばなりません。

また、この段階で立ち止まって考えて、最後の最後まで(成熟期の後半まで)勝ち残る望みがあるのかを考察するチェックポイントともなります。 次のステージの成熟期では消耗戦とも言える闘いに突入する可能性もあります。ここで事業を撤退する検討をしなければなりません。 競合企業に評価されているうちに事業を売却することで今までの総投資を超えるリターンを得ることもできる可能性もあります。

-chart13.png)

PLCの成長期(後期)におけるアクション

★Products

アーリーアダプターからの評価を反映した商品に仕上げていくことが欠かせません。また、競合との比較は熾烈になります。 競争戦略で選択したポジションを考えて特長を商品に与えていくことが必要となります。アーリーマジョリティは安心感を求めますので、これに答える商品である必要があります。 アーリーアダプターよりも教育水準が高くなく分析することも得意ではないので、難しくないほうが良いのです。つまり、先進性よりも「こなれた商品」ということになります。 ただ、先進性を全く無くしてしまうと面白みが無い商品になってしまいますので、スパイス的に多少は時々の先進性を話題として取り込むことも必要です

★Price

価格の重要度は高まります。特に競争戦略でコストリーダーシップ戦略を選択した場合は、マーケティング4Pの中で価格設定が重要度が高まります。 それでも、この段階で新商品の事業の収支が黒字になっていなければなりません。そうでなければ早期に上手に撤退するしかありません。 競争戦略でコストリーダーシップ戦略以外の選択をした場合でも収支が黒字となる価格設定で競合に勝って行けなければゲームエンドです。

★Place

購入希望者が、苦も無く入手できるような販売網、サービス網が必要です。販売網、サービス網の構築にはお金もかかりますから、Productsよりもplaceに経営資源(ヒト、カネ)を投じるほうがよいかもしれません。 また、販売網、サービス網の構築には時間もかかりますからキャズム超えが確信できた時点から取り組んでおかねばなりません。

★Promotion

アーリーマジョリティには実績のアピールが好影響を持ちます。「既に購入されたお客様の●●%が満足と回答・・・」という感じのプロモーションを見かけますがこれに相当するものです。 アーリーアダプターに支持されていれば、アーリーマジョリティにも引き続く支持される可能性が高いので、アーリーアダプターに評価されていることを実績としてアピールしていくことで説得力のあるプロモーションを展開できます。 そして実績の裏付けとして、先進性やお役立ち(コストパフォーマンス)もアピールしていくことになります。

実績のアピールは、安心感をアピールすることにも繋がります。アーリーマジョリティは積極的なリスクを負ってまで新しいことに挑戦する気はありませんから実績あるものを追従して安心して採用したいと考えるのです。

- 【成熟期】

普及理論のレイトマジョリティが主な顧客となります。レイトマジョリティーに評価されていることが重要になります。 あまり難しいことは好まれません。価格は一層重要視されます。

また、このステージでは、レイトマジョリティだけが顧客とは限りません。イノベーターやアーリーアダプターの買い替え需要も高まってきます。

複数のブランドを展開することで顧客層の幅が広くなってきた課題を吸収する活動も考慮していくことが必要となるかもしれません。例えば、ファーストリテーリングは、ユニクロとGUの2つのブランドを展開しています。トヨタはトヨタとレクサスの2ブランドです。

衰退期に残存者利益を得るために、ブランドエクイティの獲得・拡大に向けた活動も考慮することとなります。

★Products

PLCの成長期(後期)におけるアクション

レイトマジョリティのニーズからは、成長期の頃のような「先進性の機能充実」よりも「簡単、安心」を求められます。商品やサービスのコンセプトを変えていかなけばなりません。

その一方で、アーリーアダプター、アーリーマジョリティの買い替え需要に応える商品も用意していくことになります。 いたずらにラインアップを増やすことは経営の負担につながりますので慎重に行う必要はありますが、今までとは視点を変えたラインアップの展開を行う必要があります。 ★Price

レイトマジョリティのニーズに応える、値ごろ感が重要です。しかし、安くなっても収益が伴っていなければ事業の継続ができません。 成長期では必要だった取り組みの中から辞めることでコストを抑えて収益性を高める活動が不可欠となります。

★Place

購入希望者が、苦も無く入手できるような販売網、サービス網が必要です。成長期で構築した販売網、サービス網の構築の維持が必要となります。

★Promotion

ブランドを確立していく投資が必要となります。

- 【衰退期】

この段階まで進むとイノベーター理論のセオリーを反映させることもできなくなっております。 あああああああああああああ

★Products

PLCの成長期(後期)におけるアクション

いいいいいいいいいいいいい。

★Price

ブランドを構築できていて残存者利益が得られるようであれば、高い価格設定も可能となります。

★Place

販売網、サービス網を縮小していく必要があります。

★Promotion

ブランドが確立できていればこれを維持していく投資が必要となります。高級腕時計メーカーはスポーツ大会などのスポンサーを行ってブランドの維持に努めたりしています。

最後に

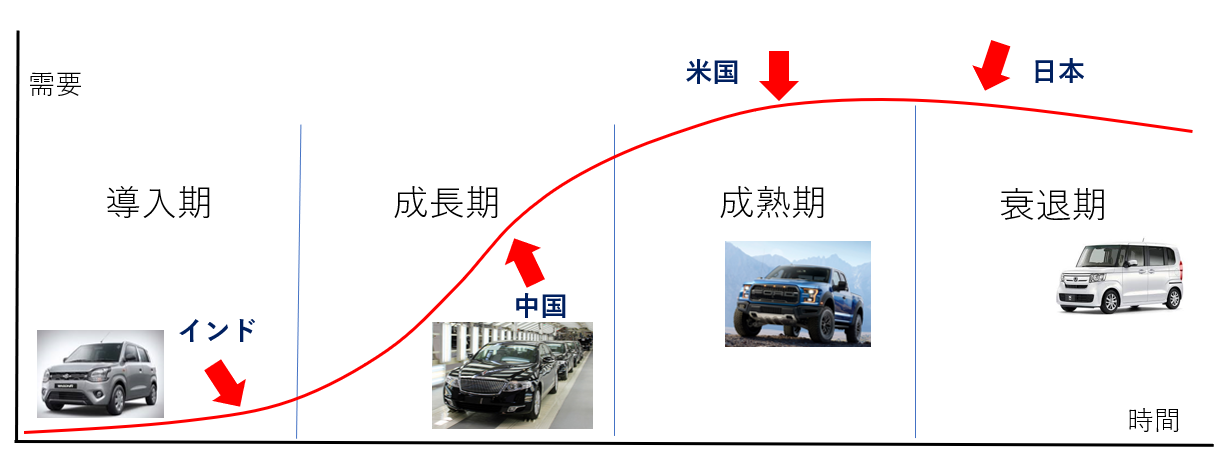

プロダクトサイクルの考え方を国別に考察することもできます。以下に自動車業界の国別での例にして説明をします。

- 導入期

インド市場での乗用車は、このステージにある商品と言えるでしょう。人口比で考えれば、まだまだ普及しておりません。現在、既にいくつもの自動車会社が競争状態になっておりますが、市場の潜在力から考えると、今後、どの自動車会社が主導権を握るのかも定かではありません。

- 成長期

中国市場での乗用車は、このステージにある商品と言えるでしょう。急速に市場が拡大し、現在、世界一の市場となりました。今後、激しい競争の中で、自動車会社の淘汰がはじまります。

- 成熟期

米国市場での乗用車は、このステージにある商品と言えるでしょう。必要な人には行き渡ったレベルで普及は完了しております。ゆるやかに、人口が増えることで市場も緩やかに拡大を続けます。米国の自動車メーカービッグ3は衰退しました。

- 衰退期

日本市場での乗用車は、このステージにある商品と言えるでしょう。人口減少社会に突入しましたので、需要も減っていきます。既に、自動車会社の淘汰は進み、トヨタグループ、日産グループ、ホンダの3グループに収れんしました。市場は縮小しますが、その一方で、ブランド力のあるプレミアムな高級自動車の販売は伸びております。欧州の高級自動車は販売を伸ばしています。

ここまでの話を鵜呑みにてはダメです。そういう自立心のない人にはここまでの話に役に立ちません。自分の考えをちゃんと持って活動を決めてください。 一流のプロ選手(打者)ならば、「あのピッチャーは、内角高めのスローカーブのあとは、外角低めに直球を投げてくる(確率が非常に高い)」とスタッフの調査から得た情報でコーチがアドバイスを受けたからと言って、 予想通りの内角高めのスローカーブが来たからといって、次ぎの投球に対し(目をつぶって)、外角高めに早い振りで打ちに行くようなことはしないでしょう。 傾向を知ることと一瞬一瞬を判断することは