マーケティング4P

マーケティング4Pの重要度ランキング

重要度 A

新商品プロマネ必要度 ★★★★★ 必須教養

理解容易度 ★★★★☆ 容易

活用容易度 ★★☆☆☆ やや難

はじめに

新商品・新規事業を担うリーダーにとってマーケティングの4Pは、理解&利用が必要不可欠なフレームワークです。これを知らずに、新商品・新規事業を進めると言うことは、地図とコンパスを知らずにジャングル横断を決行するようなものです。運が良ければ走破できる可能性もありますが、本当につまらぬミスで探検隊のメンバーの命を落とすことになる可能性も高いことでしょう。

このフレームワークは自ら新商品・新規事業を成功に導くための考察をするために有効なツールとりますが、そればかりではなく、関係者と論議を重ねる際にもこのフレームワークを共通の言葉として論議することにも有効です(たとえ相手が外国人で言葉が通じず細かなニュアンスを伝えられなくても、このフレームワークに乗っ取った資料を見せれば意思疎通がかなり進むでしょう)。

同様に、自分の組織を越えた様々な組織の人々を動かしていく際にも、Pで始まる4つの要素が適確に押えられたPowerPoint資料で説明できれば理解を早めることができます。そして、このフレームワークを既に理解している方からは「ちゃんと押えるべき点は押えてあるな」と評価され、適確なアドバイスをもらったり、より有効な協力を得られるようになるでしょう。

概要

マーケティングの4Pとは、ビジネスを成功させたいならば、「製品:Products」・「価格:Price」・「販路:Place」・「プロモーション:Promotion」の4つの要素でチェックする活動を行うフレームワークです。マーケティングミックスとも言われたりもします。

このフレームワークは、数学的なモデルの解析などで証明されたような理論ではありません。1960年代に提唱されてから今まで、世界の様々なビジネスの場で使われ、有効性が確認され、そうした実績から確立されてきたフレームワークです。

4つの要素に抜けモレが無いことを確認しましょう。バランスも大事です。よほど例外的な要因が無い限り、偏った準備ではうまく商品は売れません。しかし、実際のビジネスシーンでは、これができていないことが非常に多いと思います。

例えるならば、旅立を行う前にする持ち物リストのチェックのようなものです。リストのチェックを怠って出発すると旅行は残念な結果になります。それ故、チェックリストの確認は大事な旅行であればあるほど必要なのです。あなたが新商品・新規事業に掛ける意気込みは大事な旅行に匹敵するものであればマーケティングの4Pで確認を行いましょう。

テーブルを支える脚のように4つのPでビジネスの考察する

もしかしたら、あなたは既に新商品の販売をうまく実現するオリジナルの経験則によるチェックリストをお持ちかもしれません。でも、あなたがよほどの天才でも無い限り、あなたの経験則の前にマーケティング4Pの衆知された理論を使うほうが間違いないでしょう。それが「賢者は歴史に学び、愚者が経験に学ぶ」というものです。

あなたの経験則が無意味であると言うのではありません。まず、マーケティングの4Pのフレームワークをベースとしてしっかり押えて、その上で、あなたの経験則を使えば良いのです。鬼に金棒となります。それが望ましい姿です。

ちなみに、4Pと似た4Cというフレームワークもあります。概念や使い方は同一です。Products→Customer Solution、Price→Custmer Cost、Place→Convenience、Promotion→Communication というふうに置き換え可能です。供給者側から見た4つのPが、購買者側から見た4つのCとなります。視点の違いから新たな気付きもあるかもしれませんが、4つの要素でチェックすることは同一です。

では、Pで始まる4つの要素を見ていきましょう。

- Products(商品)

ビジネスをするならば商品が必要です。ここでいうProductsとは商品そのものばかりではなく、品質・デザイン・パッケージ・サービス・保証までを含めて製品と考えます。

- Price(価格)

顧客の求めに応じた価格設定をしなければなりません。顧客価値の理解ができていなければ絶対に考察できません。単にコストに利益を乗せただけの価格設定をしていたら間違いです。

時に赤字の価格設定をすることが必要になるかもしれません。しかし、それでは新商品・新規事業の継続の道が絶たれてしまいます。今後、この赤字分を取り返す(挽回)ために、今後の事業の進展を考察するプロダクトライフサイクルのフレームワークの理解も必要です。

※顧客価値のフレームワークは別途、掌握してください。

- Place(販路)

新商品を顧客にお届ける手段が必要です。それがPlaceです。商品を顧客にお届けする経路は、営業社員が直接お客様と交渉して販売することもありますし、代理店代理店を通して販売するため代理店網の構築に努力すること、通信販売や、インターネット販売など様々な方法があります。

Placeは、ProductsやPriceに応じて最適な方法を選ぶ必要があります。例えば、商品を利用するには高い専門性を必要とするようなProductsであれば、きちんと商品を説明できる専門性のあるPlaceを用意する必要があります。

あるいは、Placeに強みを持っている企業であれば(例えば、強い販売網を持っている。)、これを活かせるようにProductsの内容を決めていくことも考えられます。

また、受注を勝ち取る営業活動だけではありません。商品をお届けするための、商品供給の流れ(物流)も大事です。あなたの新商品でも商品をお届けする仕組みは必ず考察していく必要もあります。

- Promotion(プロモーション)

新商品を成功させようとしたら、顧客に商品のProducts、Price、Placeが知られていなければ話になりません。また単に知ってもらうだけではなく、買ってもらう行動まで促すための活動も必要です。これらがPromotionです。

具体的には、広報、宣伝、販売促進などの活動が挙げられます。

演習:ケーススタディ(具体的な商品の事例で考察)

テスラの最初のEV(ロードスター)のマーケティング4Pについて考えてみましょう。

イノベーターの琴線に響く4Pを用意していく

★Products

・楽しいEV(趣味性が大)

・ロータスの既存車体流用(短期間で安く)

・パナソニックの汎用乾電池の利用(短期間で安く)

★Price

・高級スポーツカーよりも安く

・やや赤字だが、実績作りが大事。今後の事業拡大で赤字分は取り戻す

★Place

・受注はインターネットで受付

・顧客が商品を体感できる場としてショウルームをいくつか用意

★Promotion

・創業者のマスク氏が、自らが広告塔

FaceBookの書き込みで注目を集め、かつ、マスメディアも通して新商品をアピール

・ホームページで商品情報アピール

よくある失敗・注意点

ベンチャー企業であれば心配は少ないのですが、既に実績のある企業内で新商品を作り出す場合は、企画部、開発部、製造部(購買部)、営業部、マーケティング部と複数の部署で取り組むこととなるため、マーケティング4Pが適切に考慮されず、各担当部署が担う箇所だけに注力するようなことに陥ってしまうことが良くあります。 例えば、開発部門は製品と価格(コスト)だけを、営業部門は価格と販路だけを、という具合に自分が担当する所だけを見てバランス(全体最適)が失われているケースとなりがちです。

さらに悪いことに、それを調整するはずの上位に立つ経営者や企画部門が役目を果たさず、それぞれの部署に「がんばれ!」とハッパをかける活動だけを行っている例が散見されます。こうなると一貫した戦略をとることが難しくなります。新商品のマーケティングの4Pのバランスが悪ければ、新商品の売り上げ成果は運次第ということになってしまいます。

環境の変化への対応の悪さ

事業を成功させ続けるためには、新商品を次々と投入していくことが必要です。その際には、状況の変化に応じて、マーケーティングの4Pも変化させていく必要があります。

新商品を成功させるためには

あなたの新商品・新規事業を成功させるためには、あなたの新商品をマーケティングの4Pで確認してみることが必要です。

理想的には、新商品・新規事業に関わる皆がマーケティングの4Pを理解して俯瞰的な視点を持ちつつ、自分が担当する各箇所を担い責任を持つ。そして、部署を越えてまたがるPの要素については、必要な連携を行うということです。

しかし、残念ながら各現場ごとに部門最適が出てしまいがちで、なかなかうまくいかないの実情です。だからこそリーダーの方は意識して、各現場にマーケティングの4Pのフレームワークの概念を説明し、協力してもらうことに奔走することも欠かせません。

また、具体的なアクションを決めていくためには、イノベーター論(普及理論)、プロダクトライフサイクル論の理解も必要です。

さらに、プロダクトライフサイクルの成長期になれば、競争戦略を決めてこれに従うアクションを行なわなければなりませんので、競争戦略の理解も欠かせません。

続いて、プロダクトライフサイクルの成長期の前半段階で事業が失敗することがあるというキャズム理論にも注意を払う必要があります。

プロダクトライフサイクルの後半に入ると、今後末永く利益を上げていくための武器となるブランドエクイティの理解も必要となってきます。

※普及理路(イノベータ理論)プロダクトライフサイクル論 競争戦略論 キャズム ブランドエクイティ の掌握も行いながら以下を読み進めてください。

それでは、どのように商品(Products)を作って、値段(Price)付けて、販路(Place)を準備して、アピール(Promotion)すれば、人々に買ってもらえるのでしょうか。

競争戦略の違いも考慮しながら、Products、Price、Place、Promotionで確認していきましょう。(ここでは、プロダクトライフサイクルの成長期の初期段階を想定して考察てます)

また、プロダクトライサクルの各ステージごとにマーケティング4Pも変化させていく必要がありますが、こちらは、プロダクトライフサイクルの説明ページでイノベーター論と交えながら解説しておりますので、こちらも併せて確認をしてください。

- 【コストリーダーシップ戦略】の場合

コストリーダーシップ戦略を選ぶことにしたのであれば、大量生産&大量販売が肝となります。どんどん売れて行くように価格設定を行うとともに、広く大量にプロモーション活動を行う必要があります。

★Products

大量生産できるための諸々の仕様となっていなければなりません。例えば、材料や部品はコストダウンを見越して汎用品をできるだけ使う必要があります。経験曲線による効果を競合よりも早く獲得するためにも大量生産に早く踏み切ることが必要となってきます。

この段階(プロダクトライフサイクルの成長期の初期段階を想定)では、アーリーアダプターのニーズに応える内容の商品を作ります。話題の先進性ばかりではなく実用性も考慮された商品である必要があります。

★Price

コストリーダーシップ戦略であれば、競合との闘いに負けない価格設定が必要です。また、競合ばかりを意識せず、顧客をが求める価格を知る必要もあります。そのためには顧客価値の理解が必要です。

この段階(プロダクトライフサイクルの成長期の初期段階を想定)では、新商品の収支が赤字になってしまうこともあるかもしれません。今後の黒字化を見通すことができるのか否か、企業体力と相談しながら価格を決めていく必要があります。成長期(後期)以降で利益を獲得できるまでの我慢比べにもなる可能性もあります。

★Place

大量販売できるための諸々の体制を構築していかなければなりません。例えば、チェーン店舗網を構築に早期に着手することです。 また、大量販売には大量在庫を持つことが顧客からは暗に求められますが、大量在庫は経営の足枷にもなりかねませんので、素早く作ってお届けする仕組みを作ることもProductsの検討と共に考察しましょう。

★Promotion

コストリーダーシップ戦略では大量に販売することが求められます。その大量販売を促進するために、認知度を高めるためのPromotionを大量投下する必要があります。知らない商品を買う顧客はおりません。

ただし、多くの人に知ってもらいたいと言って考慮なく闇雲に新商品のアピールを実施するのでなく、時々の顧客の姿をしっかりと見定める必要があります。 この段階(プロダクトライフサイクルの成長期の初期段階を想定)では、アーリーアダプターの琴線の響くようにPromotionを行います。また、それに続くアーリーマジョリティへのアピールにも繋がっていくような内容で計画・活動していくことが必要です。これは、キャズムでの失速を避けることにも繋がっていきます。

- 【差別化戦略】の場合

差別化戦略を選ぶことにしたのであれば、差別化したポイントが際立つような商品を用意する必要があります。そして、ターゲットとなる顧客に差別化した内容を理解いただけるような狙いを込めたプロモーション活動を行う必要があります。

★Products

差別化のポイントとなる特長をProductsに与える必要があります。ただし、顧客に感じてもらえないような特長では差別化になりません。開発者の自己満足に陥ることが無いように注意が必要です。

★Price

コストリーダーシップ戦略を取る競合よりもやや高価であっても構いませんが、それに見合う性能や機能で顧客価値を提供する必要があります。

★Place

差別化のポイントとなる特長を顧客に伝えることができるPlaceを用意する必要があります。販路の整備は量より質が大事になってきます。Placeに関わる人々に対してはきちんと商品を理解して顧客候補に伝えてもらえるよう教育の準備も必要です。 Promotionで差別化ポイントを周知できていれば、興味を持った顧客候補は買いに来てくれるので、店舗網の拡大よりも顧客との接触の質を高めていく必要があります。店員教育や教育の研修会や教育ビデオの作成などが考えられます。

★Promotion

差別化のポイントとなる特長がターゲットとなる顧客層の琴線に響くようPromotionを投下する必要があります。きちんと商品を理解してもらえるよう、Webページの充実やプロモーションビデオの作成などPlaceの教育と共に準備が必要です。

インターネットによる情報発信は差別化商品をターゲットに伝達する良い手段となりますので使い方を検討しましょう。差別化らしく品のあるプロモーションを行わないとなりません。

差別化戦略イメージ 他の追従を許さない強みを磨き続ける

- 【集中戦略】の場合

差別化戦略を選ぶことにしたのであれば、ランチェスターの法則の弱者の戦略で活動することになります。この活動と整合性の取れる4Pを準備する必要があります。

★Products

集中するテーマと密接に関わるProductsを仕上げます。Productsは、ある地域、ある分野、ある業界の顧客から好まれるような機能やデザイン(色、形)を用意します。外箱の印刷にも集中するテーマと密結合するように気を配る必要があります。商品名も集中戦略を考慮して決めることが必要です。

話題として取り上げられて情報が拡散してもらえるような地域、業界に密着する話題性を持たせるProductsとする配慮が大切です。話題性は一過性に終わらず、長期に渡って継続できる耐久性のあるものを選ぶことが必要です。これによりブランドを確立していくことも可能となります。

法規制や社会慣習、地理的特性、時間的制約などが役立つようであればこれを存分に利用することです。

★Price

コストリーダーシップ戦略を取る競合よりもやや高価であっても構いませんが、それに見合う特長で顧客価値を提供する必要があります。

★Place

集中するテーマと密接に関わるPlaceを制圧していきます。地域、分野、業界で要衝となるポイント(橋頭堡)を必ず最初に確保します。これができなければ、集中戦略は成功しませんので最初が肝心です。集中戦略の中でも、コスト集中戦略か、差別化集中戦略のどちらに比重をおく展開をするのかを決められるならば決めていきます。

★Promotion

集中するある地域、分野、業界の顧客に認知してもらうためのPromotionを投下する必要があります。最近はインターネットにより情報発信が容易になったため、話題として取り上げられて情報が拡散してもらえるような地域、分野、業界に密着する話題性を準備します。話題性は一過性に終わらず、長期に渡って継続できる耐久性のあるものを選ぶことが必要です。これによりブランドを確立していくことも可能となります。

集中戦略イメージ 一部の人から愛されれば良い

コストリーダーシップ戦略イメージ 大量生産&大量販売

最後に

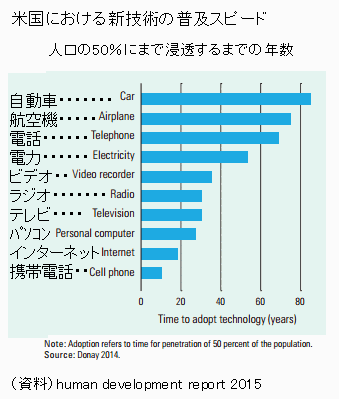

最近は多くの分野で、プロダクトライフサイクルの短縮化が見られます。例えば、(米国の例となりますが)固定電話が50%の普及率に達するまでに70年の時間を必要としましたが、携帯電話の場合は10年しか時間を必要としませんでした。 このように状況の進展速度が早まっていく社会では、以前に成功した上司先輩のアドバイスは役に立たないかもしれません。だから、あなた自身の感性で時々の状況変化を察知して適確なマーケティングの4Pの各項目を策定して行く必要があります。

目配りするのはプロダクトライフサイクルの変化だけではありません。競争戦略を転換することでより大きな成功を得ることもあります。この時も競争戦略の転換に応じてマーケティングの4Pの策定も転換が必要となります。

いずれの理由にせよ、あなたが新たに策定したマーケティング4Pを、関係するメンバーにも理解してもらい、行動を変えていかなければなりません。組織は慣性力が働き、なかなか戦略の変化を受け入れません。とても大変な作業となります。

しかし、進化論のダーウィンの言葉『最も強い者だけが生き残るのではなく、最も賢い者だけが生き残れるのでもない。唯一生き残るのは変化できる者である。』ということはビジネスでも真理です。 そして、状況の変化に応じて具体的に活動を変化させようとする際には、活動計画をリストアップすることが必要となりますが、マーケティング4Pはその良いチックリストとなるのです。 また、関係者に理解を求める説明資料にもなるのです。

サイクルが早くなっている。つまり、どんどん打ち手を変えていく必要がある。