ランチェスターの法則

ランチェスターの法則の重要度ランキング

重要度 B

新商品プロマネ必要度 ★★★★★ 必須教養

理解容易度 ★★★★☆ 容易

活用容易度 ★★★☆☆ 並

はじめに

新商品・新規事業を担うリーダーにとってランチェスターの法則は、概念は理解しておかねばならないフレームワークです。

ランチェスターの法則は、ライバルとの戦力の差から自分が取るべき活動の方向性を示してくれるフレームワークです。

具体的には、あなたがライバルに対して相対的に弱者ならば、弱者なりに取るべき戦略、避けるべき戦略を示してくれます。

それとは逆に、あなたが強者ならば、弱者に足をすくわれないような強者が取るべき戦略も示してくれます。

さらに、ビジネスにおける強者は、どれくらいのパーセンテージのシェア獲得してトップシェアをとっていく戦略を持つべきかの目標数値も示唆してくれます。

概要

ランチェスターの法則は、第一次世界大戦のヨーロッパで、エンジニアのフレデリック・ランチェスターが数学的な考察から導き出した法則で、

軍隊の運用の基本的な指針となりました。数式から美しく導かれる法則です。数式を掌握したい理系の人は別途調べてみてください。

もちろん実際の戦闘では計算式の通りの綺麗な結果にはなりませんが、相応の傾向は現れるものでありフレームワークが有用であることは明らかです。

この戦争の研究から得られた知見はビジネスの戦いでも適用できるものです。ライバルとの戦いをするリーダーならば知っておかねばならないフレームワークです。

逆に言えば、これを知らなかったばかりに新商品・新規事業の展開がうまくできなかったという結果になることは許されません。

ランチェスターの法則には、第一法則と第二法則があります。そして、これにより導かれる結果から、弱者の戦略、強者の戦略が導かれます。

では、具体的に見ていきましょう。

- ランチェスターの第一法則

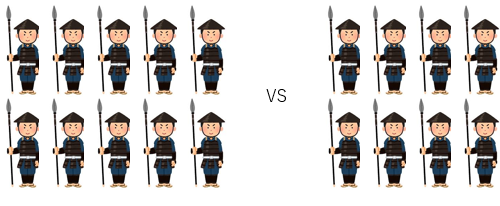

戦国時代の足軽同士の戦いを想定してくだい。一騎討ちを基本とした局地戦による戦いです(刀や槍による戦い)。 100人の足軽のA軍と80人の足軽のB軍が一斉に合戦に入って徹底的に戦ったらどうなるでしょう。

合戦はランチェスターの第一法則で戦う

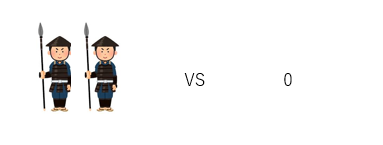

結果は、A軍が20人を残して勝利することでしょう。(そこまで徹底的に殺し合うことは希でしょうけれど、理論的にはそうなります) だから「数が多いほうが勝つ」ということになります。ランチスターの第一法則は、感覚的にも理解できるあたりまえのものです。

合戦はランチェスターの第一法則で戦う

- ランチェスターの第二法則 その1

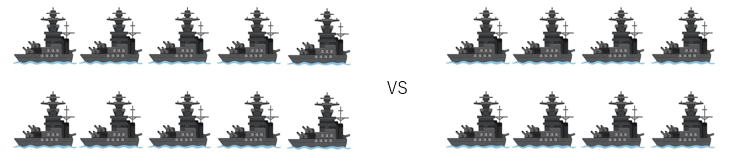

日露戦争の艦隊戦を想定してください。不特定の敵を確率的に撃破する戦いです(機関銃や大砲による戦い)。 主砲の総数100門のA艦隊と、80門のB艦隊が一斉に艦隊船に入って徹底的に戦ったどうなるでしょう。

艦隊決戦はランチェスターの第二法則で戦う

ランチェスター第二法則では、二乗で効果があるので、100の二乗の10000と、80の二乗の6400の戦いになります。 結果は、3600を残してA艦隊の勝ちとなります。これは60門の主砲の戦力がA艦隊に残るということです。 対して、B艦隊は全滅して0門となります。日露戦争でも、日本軍が圧倒的な勝利となりましたことは周知の通りです。

艦隊決戦はランチェスターの第二法則で戦う

100門のA艦隊は40門を失う損害を出しますが、B艦隊は80門全てを失って全滅という圧倒的な負けとなります。 一般人の感覚では、「100対80の差ですから、B艦隊もまあまあ健闘するのでは」と思えますが、結果は違います。 ランチェスターの第一法則よりも差が歴然になり、「数が多いほうが圧倒的に優位に勝つ」ということになります。 ビジネスの世界でも起き得ることです。たった2割の差なのに、圧勝か、再起不能な完敗のどちらかになるのです。知らなかったら実に恐ろしいことです。

- ランチェスターの第二法則 その2

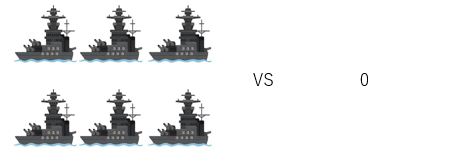

では、兵器の性能を2倍にすれば勝てるでしょうか? 2倍の数の敵に対し、2倍の性能の兵器を用意して戦うということです。 今度は、主砲の総数が100門のA艦隊に対し、高性能(2倍の命中率)の主砲50門のB艦隊の戦いです。

艦隊決戦はランチェスターの第二法則で戦う

100の二乗の10000 対 5000(50の二乗の2500を2倍した)なります。 またもやA艦隊が5000を残して勝ちます。これは70門の主砲の戦力がA艦隊に残るということです。対して、B艦隊は全滅して0門となります。

艦隊決戦はランチェスターの第二法則で戦う

高性能艦隊ならば同等の戦いを期待したいところですが、完膚なきまでに高性能艦隊は滅び去ります。知らなかったら実に恐ろしいことです。 なお、実際の戦争の結果を分析すると、第一法則と第二法則の中間の結果が得られます。

旧日本の海軍が「月月火水木金金」で熾烈な訓練をして腕を磨いても、ゼロ戦が最強の空中戦能力を有していようとも、大和の主砲が最強だとしても、数に勝るアメリカの海軍には結局は勝てないのです。 (もちろん局所的な戦いで、日本がアメリカを下すこともあるかもしれませんが、国家間の戦争の結果は自明です)

つまり、一騎当千の強者を少々集めてところで、数には勝る敵には勝てないのです。「七人の侍」のような話は映画やドラマの世界だけのファンタジーです。

「少数精鋭で戦う」と気勢を上げるシーンの先に、真っ向勝負を挑むと、現実には厳しい結果が待っています。 ビジネスの現場に適用すれば、凄腕営業マンを集めた特殊チームを立ち上げたところで、第二法則が効くような戦いで勝つことはできないのです。

一方、弱者は、第二法則が効く土俵には絶対に乗ってはなりません。必ず第一法則が効く戦い方の土俵で戦うようにしなければなりません。 加えて、数的有利になるよう局所的に集中しなければなりません。桶狭間の戦いとなるようにしましょう。

演習:ケーススタディ(具体的な商品の事例で考察)

○セブニレブンジャパン

セブンイレブンはコンビニエンスストアのトップ企業ですが最初から王者だったワケではありません。平成元年から平成30年までの期間に、

実に5倍の店舗数の増加を実現して現在の地位を築いたのでした。

この全国に規模を広げていく過程で、新しい地域に出店する時には、ある特定の地域に集中的に出店するドミナント戦略を駆使しました。

狙った地域で局所的に大量の店舗を一気に立ち上げて、部分的に見れば競合を圧倒する数の展開をするのです。

もし、未知の新地域にポツン、ポツンと数店だけが出店するようでは、その地域の弱者になってしまいます。

このようなことにならないよう、狙った地域にはいつも集中出店することでランチェスターの法則による強者の状況を作り出し、領域を着々と拡大していったのです。

このように新事業を成功させるパターンは、他にもいろいろな業界に応用できるでしょう。新商品・新規事業を担うリーダーならば知っておきたいケーススタディです。

弱者が強者の戦略を取る方法

○ショッカー軍団

仮面ライダーがいかに強くても、次々と怪人を作り多くの戦闘員を擁するショッカー軍団ならば世界征服は確実にできるハズだったのす。 しかし、ショッカーの首領は怪人を一人づつ対戦させる一騎打ちの戦法(ランチェスター第一法則)で仮面ライダーに挑むため。いつまでたっても世界を征服できませんでした。 リーダーがランチェスターの法則を知らないために、技術力も資金力も人員もありながら目的を達成できませんでした。

一方、仮面ライダーもショッカーの首領が過ちに気がつく前に、一人で孤独に戦うのではなく、早く数を増やして戦う体制を組織化しなれば非常に危ういことになることに気付くべきだったのですが、 彼もランチェスターの法則を知らないため、一人でコツコツと努力をし続けることから抜け出せませんでした。後半からは意図せず2号ライダーも加わりますが。

実にお互いに残念な結果でした。両者の無知のため、辛くも昭和の日本は平和でした。

同業界のゴレンジャーは5人で一人の怪人を倒す戦略を確立したので、当然ながら負けることはありませんでした。

よくある失敗・注意点

○気合いのリーダー1

例えば、ライバルよりも経営資源が劣っていることを承知した上で「量より質で勝つ!」などと檄を飛ばしているリーダーがいませんか?。 そんな組織は、きっと負けます。

こんな時、リーダーが目指すべき姿は、桶狭間の戦いに臨む織田信長なのです。局地戦に持ち込まなければなりません。 そうなると敵の弱点となる箇所を入念にリサーチして、そこに持てる資源を集中投下しなければなりません。局地戦に持ちこむ知恵と工夫とリーダーシップが必要なのです。

○気合いのリーダー2

例えば、「No1を倒して業界トップを取るぞ!」と気勢を上げ、意気込むリーダーはいませんか?そんな組織はきっと負けます。

あなたが業界のNo2企業であるならば、強者であるNo1企業に戦いを挑むのではなく、No3やNo4の企業に戦いを仕掛けなければなりません。 そうすれば強者の戦略を行使できる可能性が高いのです。そして、No3やNo4の企業を潰して(もしくは買収して)、そのシェアを得ていくことで、結果としてNo1を凌ぐ規模になれるかもしれません。 だから、No2企業はNo1を目指すために攻略すべき標的はNo3であり、No1を標的にするものではないのです。

体育会系

決して、気合いを侮辱しているのではありません。最後の最後においては、気合いのある者が勝つのです。しかしそれ以前に把握しておかなければならない圧倒的に恐ろしい力があるのです。

太平洋戦争で日本軍はアメリカ軍の前に連敗となりました。ランチェスターの法則にて示されるように、数が揃えば揃う程、圧倒的な強さになるのです。物量の前に『必勝の信念』など木っ端微塵に吹き飛ばされます。 同様にビジネスの戦いでも、気合いも知恵と工夫も物量の前では無力です。 しかし、圧倒的な物量の恐ろしさを知った上で工夫する者と、何も知らずに知恵と勇気があれば乗り切れると考える者とでは結果に差が出るでしょう。

戦うならば前者になっていただきたいと思います。

日本企業には旧日本軍が犯した誤りにも通じる悪しき風土が残っていると感じます。ランチェスターの法則のフレームワークの理解が広がることで、悪しき風土から脱却することを願っております。

新商品を成功させるためには

○弱者の戦略

あなたがライバルに対して相対的に弱者ならば、弱者なりに取るべき戦略、避けるべき戦略があります。

まず、第二法則が適用されるような事態になると弱者は大差で徹底的に負けてしまいます。だから第一法則が適用できるような場に持ちこまなければなりません。

戦国時代の織田信長が今川軍を破った桶狭間の戦いのような戦い方をしなければなりません。今川軍を真っ向勝負で戦ったら負け戦になることは自明でしたので、今川軍が山間部で隊列が伸びきっていた状態の時に襲いかかりました。

同様に、ナポレオンが強かったのは、常に相手を分断し、数的優位に立つように動き周り、個別撃破に務めたからです。強い敵とまともにぶつからないよう機動力を活かした戦いをしていたからです。

では、より具体的にあなたが仲間と共にライバル商品よりも優れていてお客様に喜ばれる新商品を開発したとした想定しましょう。

既にライバルが既にシェアを取っていて知名度も資金力もあるような場合には、新商品をライバルと同じような方法で売り出す活動をしても強者に勝つことは難しいでしょう。

ある地域や業界に絞っての戦いしなければなりません。

マーケティングの4Pで考えてみましょう。

・ある分野、ある業界に喜ばれる機能を際立たせた商品に仕上げる

・営業力をある業界に絞り込む

・広告をある業界に絞り込む。

ここで大事なことは、絞り込むターゲットを見定めることです。桶狭間の戦いで、織田信長が、今川義元がいない場所に攻め込んでいたら負けてしまったでしょう。

同様に、ターゲットが本当にあるのか?そこに既に別のライバルがいないのか?など調べることが欠かせません。

「一点突破」と言うと聞こえが良いかもしれませんが、一点の場所を間違えると、取り返しがつきません。弱者の武器は観察眼なのです。

STP、マーケティングの4P、5Forces、イノベーター理論、プロダクトライフサイクル論、SWOT分析・・・のあらゆるフレームワークを総動員して、

一点突破のターゲットと、そのターゲットに最も効果的な施策を見定めましょう。犯してはならない避けるべき施策を掌握しましょう。

○強者の戦略

あなたがライバルに対して相対的に強者ならば、数にモノを言わせた勝ち方をしなければなりません。弱者につけ込まれないように注意することは常に注意しなければなりません。

実際、小さな拠点の負けを許して放置しておくと次第に蚕食されて、いつしか地位が脅かされることも歴史をみれば良く見られることです。

事例で紹介したように、東海中京地区のサークルK、関西地区のローソンは、セブンイレブンの進入を防ぐことができませんでした。

○強者のシェアの取り方

100%のシェアを取り競合を完膚なきまでにたたきのめして業界を完全制圧することは理想ではありますが実際は難しい。

では、経営資源を投入する以上は、効率的なのはどの程度のシェアを獲得することでしょうか?

結論から言えば、複数のライバル会社で鎬(しのぎ)を削る戦いをしている場合は、41.7%のシェアを取れば、ランチェスターの法則から導かれる計算上はトップ企業は安定すると算定されます。

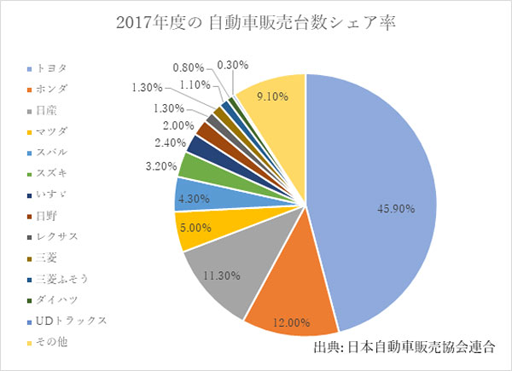

例えば、トヨタ自動車の国内での乗用車のシェアは約50%です。(軽自動車も含めると33%だが、軽自動車の分野は子会社のダイハツが頑張っているので手出しをする必要がない)

ランチェスターの法則から見ると、トヨタの乗用車のシェアは既に安定的な地位を獲得するに至ってます。従って、ホンダや日産がどう頑張ろうとも、この状態を覆すことはほとんど不可能に近いのです。

逆に言えば、トヨタもこれ以上のシェア獲得をするために競合対策に経営資源をどんどん投じた活動をするよりは、安定したこの状態を維持するほうが経営の効率を考えると望ましいと判断できるのです。

持てる経営資源は他の分野に投じるほうが良いのです(例えば、日本以外の市場でのシェアを高めることなど)。

とは言え、いきなり4割超のシェアは難しいので、まず最初に目指すシェアの目標は26.1%です。

プロダクトライフサイクルの導入期から成長期の初期段階は、多数の企業が参入し、混沌とした状態です。この期間に目指すシェアはとりあえず安定を図れる『トップで26.1%』の獲得となります。

そして、プロダクトライフサイクルの成長期の後半からは、成熟期になった時点で『トップで41.7%』を獲得することを目指します。これで、相対的に安定した地位に到達します。

最終的にプロダクトライフサイクルの成熟期には、強者の位置で他社の脱落を促す活動をどんどんして、『73.9%』のシェアも獲得すれば、もうライバルを恐れる必要は完全にありません。

パソコンのOSの大部分はマイクロソフトのWindowsであるような状態です。

もちろん、慢心してはいけません。今度はイノベーションのジレンマのフレームワークで示される目先の競合との戦いとは異なる要因で、事業が脅かされる恐れが無いかについての注意を払うことが必要となってきます。

トヨタのシェアは強者の安定ポジションを獲得

○マーケティングの4Pで考える

ランチェスターの法則は、営業活動での活用として引用されていることも多いので、営業マンをどう活用するかの問題にように矮小にとらえないようにしましょう。 すなわち営業活動に深く関わるPlaceや、顧客へのアピール活動に関わるPromotionをランチェスターの法則で考察すれば、マーケティング4Pを理解している人ならば、 ProductsやPticeにも関わってくることは気付くでしょう。

最後に

もちろん今でも、営業の現場では営業マン一人一人が各地域ごとにライバルと一騎打ちの戦いをするような古典的な営業活動もあります。 自動車ディーラーの営業が地域の顧客を奪い合うような場合は、ランチェスターの第一法則のようになるでしょう。 物量で無敵と思われるアメリカ軍ですが、ベトナム戦争ではベトコンの局地戦の徹底の前に敗れ去りました。いつの世でも弱者でも勝てる可能性があるのです。だからビジネスは面白い。

戦いはランチェスターの法則に従って進む